대순회보 142호 〉 금강산 이야기

(93) 해금강전설- 바다용왕과 금강산 신선의 만남(上)

(93) 해금강전설

- 바다용왕과 금강산 신선의 만남(上)

글 교무부

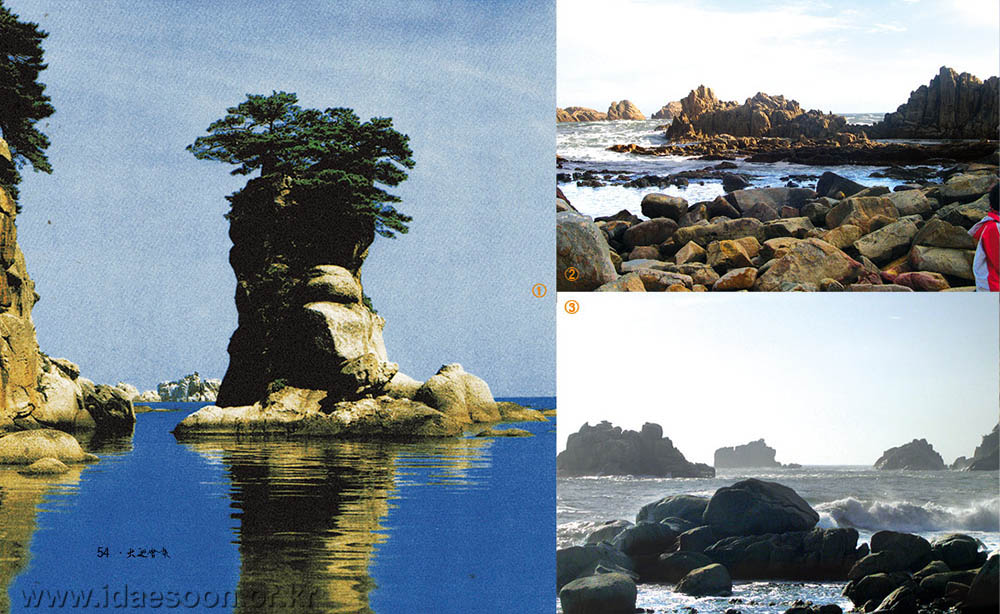

▲ 해금강의 암석들

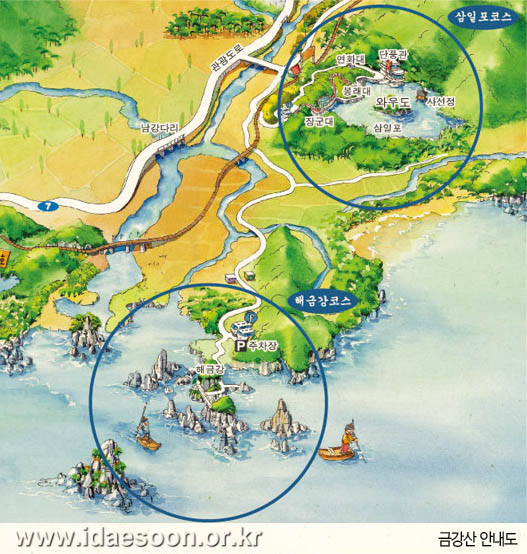

해금강(海金剛)구역은 삼일포에서 동해로 약 4km 되는 곳에 위치한 수원단(水源端)에서 시작하여 남쪽으로 해만물상, 입석, 칠성바위와 남강(南江) 하구의 대봉섬을 거쳐 화진포(花津浦)에 이르는 바다의 명승지를 말한다. 바다의 금강산이라 불리는 해금강은 천태만상의 기암괴석을 그대로 바닷속에 옮겨놓은 듯한 빼어난 봉우리와 저만이 간직한 넓고 큰 바다의 아름다움까지 자랑하고 있다. 외금강과 내금강의 경치도 좋지만 드넓은 바다 위로 기묘한 바위가 서 있고, 푸른 소나무가 우거진 섬들이 펼쳐진 해금강의 경치 또한 그에 못지않다. 그래서 “해금강을 보지 않고서는 금강의 미(美)를 알지 못한다.”는 말이 전하고 있다.

해금강 탐승의 첫 여정은 해돋이 구경부터 시작된다. 동틀 무렵 백사장에 나서면 맑은 아침 공기가 시원한 해풍(海風)을 타고 와 온몸에 배어든다. 이윽고 수평선이 밝아지면서 하늘과 바다, 해만물상들이 온통 붉게 물들여진 가운데 커다란 불덩어리가 이글이글 타면서 서서히 솟아올라 일대 장관을 연출한다. 해금강의 해돋이는 장쾌하고 숭엄하여 보는 이들로 하여금 우리나라 금수강산의 아름다움을 더욱 생동감 있게 느끼게 해준다.

작은 배를 타고 이리저리 저어가며 바다를 둘러보면 해금강의 오묘한 자연미를 맛볼 수 있다. 푸른 소나무와 기묘한 바위는 외금강, 내금강에도 많지만 깨끗한 모래사장과 푸른 물결이 한데 어우러진 풍경은 해금강만이 가진 자랑이다. 특히 수원단 남쪽 바다에는 만물의 형상을 한 기암괴석들이 솟아올라 아름다운 경관을 연출하고 있는데 이를 ‘해만물상(海萬物相)’이라 한다. 이곳에는 갖가지 바위와 절벽이 비바람에 씻기고 거친 파도와 만나 천태만상의 물형을 연출하고 있다.

그 가운데 가장 유명한 것이 촛대바위와 해금강문이다. 촛대바위는 촛대처럼 생긴 기암이 바다기슭의 절벽 가까운 곳에 보기 좋게 솟아 해금강의 풍치를 더해준다. 해금강문(海金剛門)은 절벽으로 된 바닷가에 크고 작은 두 개의 바위기둥이 마주 서서 마치 열린 대문처럼 생겼다 하여 붙여진 이름이다. 이밖에도 해만물상에는 모양과 형태에 따라 쥐바위, 고양이바위, 부부바위, 천왕바위 등으로 불리는 기암괴석들이 즐비해 있다.

해금강의 만물상은 물 위에만 있는 것이 아니다. 바닷속에도 또 다른 형태의 만물상이 펼쳐져 있다. 수정같이 맑고 잔잔한 물결이 햇빛을 반사하며 어른거리는 가운데 물 밑을 들여다보면 거기에 또 다른 별천지가 나타난다. 바닷속에 크고 작은 봉우리들이 솟아올라 낮은 언덕, 깊은 골짜기를 이루고 수많은 기암괴석이 다양한 형상을 이루고 있다. 그야말로 거울 속에 있는 한 폭의 그림 같은데, 물 밑의 만물상이 물 위의 만물상과 다른 점은 해조류가 이리저리 춤을 추는 사이로 고기떼들이 유유히 미끄러지며 움직인다는 것이다. 이 해저만물상을 벗어나 남쪽으로 내려가면 절벽에 ‘海金剛(해금강)’이라 새겨진 큰 글자를 볼 수 있다. 이곳이 북쪽의 해금강문에서 시작된 해만물상의 종착점이 되는 지역이다.

▲ ①입석 ②해금강 ③칠성바위

해만물상을 뒤로하고 조금 더 내려가면 가장 먼저 눈에 들어오는 것이 입석(立石)이다. 입석은 육지에서 뛰어오를 수 있을 것처럼 가까운 바닷가에 홀로 오뚝 서 있는 돌섬이기에 붙여진 이름이다. 생김새도 곱지만, 봉우리와 허리에 노송(老松) 몇 그루가 자라고 있어 그 자태 또한 아담하다. 이곳에서 바다 쪽을 바라보면, 바위틈에 뿌리를 박고 자란 소나무 숲이 멋진 솔섬과 사공바위, 부처바위, 칠성바위 같은 바위섬들이 옹기종기 모여 있다.

바닷가에서 다시 남강 어귀로 시선을 돌리면 북쪽으로 해금강 일대의 전경이 한눈에 들어오는 대봉섬이 있다. 대봉섬에서 더 남쪽으로 내려가면 영랑호(永郞湖)가 나타난다. 금강산 동쪽 해안의 천연 호수인 영랑호는 바다를 향해 트인 북동쪽 외에는 나지막한 야산으로 둘러싸여 있다. 여기에 백사장과 소나무 숲, 그리고 호수가 어우러진 경관이 매우 훌륭하다. 그 옛날 외국의 어떤 장수가 이곳의 절경에 매료되어 떠날 줄 모르다가 사흘 동안이나 호숫가에서 울고서야 발길을 돌렸다고 해서 더욱 유명해졌다.

▲ 구선봉 - 통일전망대에서 바라본 모습

영랑호에서 바닷가로 300m쯤 가면 전설에 등장하는 53불이 도착을 알리는 종소리를 울렸다는 현종암(懸鐘巖)이란 큰 바위기둥이 있다. 바위 앞면에 ‘南無阿彌陀佛(나무아미타불)’이란 글씨가 새겨져 있으며, 바다 쪽으로는 배가 엎어져 있는 것처럼 생긴 배바위와 사공이 우뚝 서 있는 듯한 사공바위라는 유명한 바위섬이 있다. 현종암 남쪽에서 하얀 모래밭을 한참 밟아 가면 배바위를 향해 줄지어 선 은백색의 바위들을 볼 수 있는데 이것이 바로 ‘옥교암(玉橋岩)’이다. 옥교암은 그 색이 옥같이 희고 마치 배바위 쪽으로 징검다리를 놓은 듯하다 하여 ‘구슬다리’라는 별칭도 얻었다. 바위 사이의 간격은 사람이 건널 수 있는 정도이고 큰 바위에는 어른 십여 명이 앉을 수 있다.

영랑호에서 남쪽으로 더 가면 금강산의 마지막 봉우리인 구선봉(九仙峰: 일명 낙타봉, 해발 187m)과 감호(鑑湖)가 나타난다. 옛날 아홉 신선이 산마루에서 바둑을 두었다 하여 구선봉이라 부르는데, 꼭대기 노송 옆의 바위에는 정말로 바둑판이 그려져 있다. 휴전선 남방한계선에 걸쳐 있는 감호는 둘레가 3km인 원형의 큰 호수이다. 물이 깊지 않아 얕은 데는 건너갈 수 있을 정도며, ‘물 반, 고기 반’이라고 할 정도로 잉어, 붕어, 황어, 송어 들이 득실거린다. 고요하고 아늑한 감호 기슭에는 명필 양사언(楊士彦, 1517~1584)이 이곳의 풍경에 반하여 집을 짓고 살았다는 비래정(飛來亭) 터가 있다.

휴전선 너머 강원도 고성군 거진읍의 화진포(花津浦)도 넓은 의미의 해금강구역에 속한다. 화진포는 모래톱에 의해 만(灣) 어귀가 막혀 생긴 석호(潟湖)로 해수욕장이 발달해 있으며, 오래전부터 경관이 아름다워 해방 직후에는 김일성이, 한국전쟁 뒤에는 이승만과 이기붕이 이곳에 별장을 지었다. 한편, 해금강구역의 옥교암에는 이 바위가 하도 고와서 옛날에 용왕이 영랑을 만나기 위해 이 다리를 건너왔다는 전설이 다음과 같이 전해오고 있다.

바닷속 깊은 곳에는 으리으리하고 호화로운 용궁(龍宮)이 있다. 이곳을 다스리는 용왕(龍王)이 용상에 위엄 있게 앉아있었다. 그는 꽃 같은 시녀들이 옥쟁반 위에 놓인 술잔에 따른 천향주(天香酒)를 기울이며, 층계 아래에서 연꽃처럼 아름다운 무희들이 풍악에 맞추어 춤추는 것을 내려다보았다. 그러다가 문득 하품을 한 번 하고 나서 옆에 늘어서 있는 시녀들에게 분부를 내렸다.

“별감(別監), 무감(武監) 들을 불러라.”

“예이~.” 소리가 연달아 들렸다.

“별감, 무감 들 대령하였소이다.”

“조선국 금강산이 천하 절경이라 하여 선계(仙界)의 선인(仙人) 영랑이 그곳에 내려와 있다 하니, 나도 내일 금강산으로 가겠노라. 길 떠날 채비를 하여라.” 하고 나서 뒤이어 “금강산은 별주부가 살던 곳이니 별주부와 시녀들만 따르게 하라”고 하였다.

그리하여 이튿날 용왕의 일행을 실은 배가 용궁을 떠나 해금강에 와 닿았다. 이때 배에서 먼저 내린 별주부가 신바람이 나서 말했다.

“대왕마마, 이곳은 소신이 용궁에 들어가기 전에 살았던 곳인지라 잘 아옵니다.” 하며 목을 길게 빼고 반가운 듯 사방을 둘러보았다. 그러나 용왕은 무엇에 홀린 듯 배에서 내리지 않고 넋을 잃은 채 우두커니 서 있다가 문득, “얘 주부야, 저기 저것은 우리 수정문과 꼭 같구나.” 하며 손을 들어 바다 한가운데 서 있는 돌기둥을 가리켰다.

별주부가 아는 체하며 “예이, 저것은 금강산의 한 줄기가 바다에 뛰어들어 기둥처럼 된 것으로 소신이 천 년 전에도 보았던 것입니다. 그때나 지금이나 똑같은 줄 아뢰오며 저것을 사람들은 총석정(叢石亭)이라 하옵니다. 그리고 저기 구름에 감겨있는 높은 봉우리는 하늘나라의 네 신선이 내려와 놀던 곳이라 하여 사선봉(四仙峰)이라 하나이다.”

“그래, 과연 네 말대로 신선이 내려올 만한 곳이구나.”

그러자 별주부는 더욱더 신이 나서, “대왕마마, 영랑선인이 계신 곳으로 가시는 길에는 경치 좋기로 유명한 삼일포(三日浦)가 있사오니 잠시 들렀다 가시지요.”

이에 용왕 일행은 별주부의 안내를 받으며 한동안 걸어서 삼일포에 닿았다. 삼일포의 은모래 밭에는 분홍빛 해당화가 탐스럽게 피었고 주변에는 높고 낮은 봉우리들이 병풍처럼 호수를 둘러싸고 있었다. 절벽의 노송들은 물 위에 그림자를 던지고 있어 한 폭의 그림처럼 더욱 그윽하고 아름다운 경치를 연출하고 있었다. 또한, 호수 가운데에 솔섬이 있고 그 둘레에는 하얀 해오라기들이 한가로이 자맥질하고 있었다. 이를 본 용왕은 삼일포의 절경에 심취하여 혼자 이렇게 중얼거렸다.

“천하의 절경이 수궁(水宮)에만 있는 줄 알았더니 지상에도 이런 별천지가 있었구나. 아! 참으로 아름답도다.”

용왕 일행은 해금강의 여러 곳을 두루 살피며 다니다가 너럭바위 위에서 잠시 휴식을 취했다. 여기서 가지고 온 음식으로 점심을 먹은 용왕은, 한동안 골짜기에 흐르는 물을 지켜보다가 감탄하며 이렇게 말했다.

“골짜기 안의 기암괴석들을 씻으며 흐르는 물이 돌을 만나면 작은 폭포가 되고, 좁게 패인 돌을 만나면 작은 계곡물이 되는구나. 또, 넓은 돌 위를 지날 때면 마치 구슬발을 펼쳐놓은 듯하니 참으로 기이하도다. 별주부야! 너는 왜 진작 내게 이런 곳이 있다는 것을 말하지 않았느냐?”

<다음 호에 계속>